- 派遣の退職手続きって何をすればいいの?

- 退職する時はどんな挨拶をすればいい?

- お世話になった派遣先を辞めるとき、お菓子は配るべき?

派遣先を退職するにあたり、退職の手続きや挨拶をどうすればいいかわからない人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、派遣先を退職する際の手続きや挨拶は簡単です。

なぜなら、どの派遣会社でも退職手続きの流れは同じであり、また、もっとも面倒な派遣先とのやりとりは派遣会社がしてくれるからです。

実際、「仕事を辞めるのも始めるのも簡単だから」という理由で派遣の仕事を選ぶ人も少なくありません。

当記事では、

- 派遣社員が退職手続きでやるべきこと

- 退職時における挨拶の具体例

について紹介しています。

また、派遣先を辞めた経験のある100人の口コミから、「派遣先への挨拶はいつするのか」「お礼の品はあげた方がいいのか」などに関する実体験も紹介しています。

- 調査対象:派遣先を退職したことがある派遣社員経験者の方

- 調査期間:2020年3月17日~3月18日

- 調査機関:自社調査

- 調査方法:インターネットによる任意回答

- 有効回答数:100人

この記事を読めば、派遣社員の退職に必要な準備や手続きと、派遣先の人たちへの挨拶の仕方が分かり、円満に退職できますよ。

まずは退職の意思を派遣会社の担当者へ伝えよう

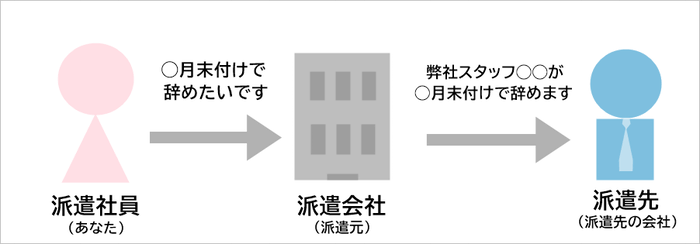

退職すると決めたときは、まず派遣会社の担当者に伝えましょう。

「ん?実際に働いている派遣先の会社ではなくて、先に派遣会社に言うの?」

と不思議に思った人もいるかもしれませんが、退職の意思を最初に伝えるのは派遣会社です。

なぜなら、あなた(派遣社員)が雇用契約を結んでいるのは派遣先ではなく派遣会社(派遣元)だから。

つまりあなたの雇用主は、派遣会社だからです。

派遣先には、派遣会社の担当者から伝えてくれます。

あなたの口から派遣先に伝えるのは、派遣会社の担当者が派遣先に連絡してからにしましょう。

また、退職の意思は、契約更新の1ヶ月前までに伝えるのがおすすめです。

それ以上遅くなると、後任の選定や引き継ぎが間に合わなくなり、迷惑をかけてしまうからですね。

派遣会社の担当者が派遣先に定期的に顔を出しているようであればそのタイミングで、会う機会がない場合は電話やメールで伝えましょう。

仕事の引き継ぎをしよう

退職の了承を得られたら、仕事の引き継ぎをしましょう。

「もう辞めるのに、引き継ぎなんて面倒くさい」と思ってしまう人もいると思います。

しかし、引き継ぎはあなた自身のためにもしておいた方が得策です。

なぜなら、引き継ぎをしておかないと、退職後に後任者から問い合わせの電話やメールが来るケースも多いからです。

辞めたにもかかわらず「◯◯のデータってどこに入ってますか?」「◯◯のやり方が分からないんですが…」などと連絡が来るのはイヤですよね。

もちろん、引き継ぎの本来の目的は、

- 後任者が困らないようすること

- あなたが辞めた後も会社の業務が滞らないようにすること

ですが、後腐れなくスッキリ退職したいなら引き継ぎはしっかり行うことをおすすめします。

参照⇒派遣の引き継ぎは面倒だからしたくない?派遣社員がスムーズに業務を引き継ぎするコツ

退職届は提出しなくていい

派遣社員が派遣先を退職するとき、退職届を提出する必要はありません。

派遣社員は雇用契約で勤務期間が決まっているため、退職の意思を口頭で伝えれば契約満了で辞められます。

ただし、契約途中に自己都合で退職する場合は、提出するよう派遣会社から指示される場合もあります。

派遣社員は、基本的には契約期間が終了するまで退職できませんが、派遣会社が間に入ってくれることで、契約途中でも退職できるケースもあるからですね。

上記のようなケースの場合、退職届を出した方が円満退職できるという派遣会社の判断であれば従いましょう。

身の回りの整理をしておこう

退職が決まったら、身の回りの整理を始めましょう。

早めに整理しておくことで、退職当日に慌てなくて済み、荷物の置き忘れや返却のし忘れを防げます。

デスクやロッカーの私物は持ち帰り、次の人が気持ちよく使えるよう整理整頓しておきましょう。

万が一私物を置き忘れても、派遣会社の営業担当者が回収してくれますが、派遣先と派遣会社両方に手間をかけさせてしまいます。

忘れ物がないか、最終日はしっかりチェックしてくださいね。

【具体例あり】派遣先のお世話になった人に挨拶しよう

派遣先を退職する際は、お世話になった人に挨拶しましょう。

挨拶は「しなければいけない」というよりも、社会人としてのマナーです。

退職の挨拶があれば、派遣先の人たちに気持ちよく送り出してもらえます。

実際に派遣先を退職したことがある100人に行ったアンケートでは、100人中67人が退職の挨拶をしていました。

挨拶のタイミングは派遣先の上司に確認してから

派遣先の人たちに挨拶をするのは、派遣先の上司に退職することを話していいか確認してからにしましょう。

仕事の状況などによって、職場の人たちに話すタイミングを上司が見計らっていることもあるからです。

では、具体的にどのタイミングで退職の挨拶をする人が多いのでしょうか。

退職の挨拶をしたことがある人の回答で最も多かったのは、「退職日当日(67人中45人)」でした。

【退職の挨拶をした時期ベスト3】

| 順位 | 挨拶をした時期 | 回答者数 |

|---|---|---|

| 1位 | 退職日当日(最終出勤日) | 45人 |

| 2位 | 1ヶ月前 | 3人 |

| 退職後 | 3人 | |

| 3位 | 退職が決まった時点で | 2人 |

| 2日前 | 2人 |

最終日に会えない可能性がある人には、何日前でもいいので会えたタイミングで挨拶しておきましょう。

挨拶をする時間帯については、就業時間は避けることをおすすめします。

なぜなら、挨拶することで仕事の手を止めてしまい、迷惑になってしまうこともあるからです。

退職時に挨拶をした67人のうち、挨拶のタイミングについて口コミしてくれた28人の内容をまとめた結果は以下の通りです。

| 退職の挨拶をしたタイミング | 回答者数 |

|---|---|

| 朝礼(就業時間前) | 9人 |

| 仕事終わり(帰り際) | 8人 |

| 送別会 | 3人 |

| 休憩時間 | 2人 |

| 夕礼 | 2人 |

| 上司が時間を作ってくれたタイミング | 2人 |

| 昼礼 | 1人 |

| 勤務が終わる1時間~10分前 | 1人 |

みなさん就業時間を避けて挨拶していることがわかりますね。

よいタイミングが見つからない場合は、上司に挨拶の時間を取ってもらえないか相談してみましょう。

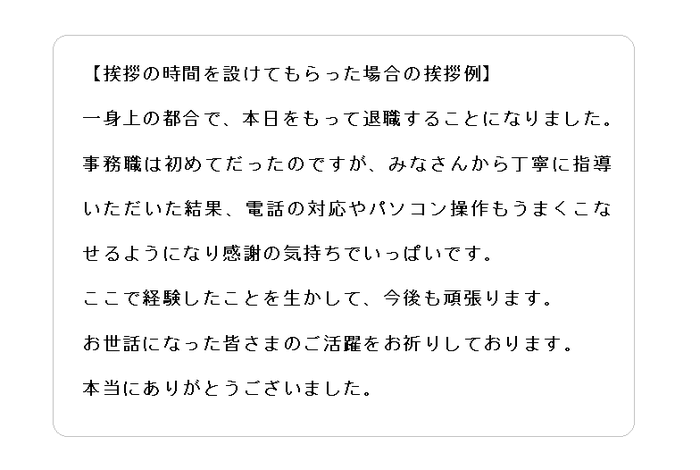

挨拶では「感謝の気持ち」と「お礼」を簡単に伝える

退職の挨拶は、感謝の気持ちとお礼を簡単に伝えれば十分です。

就業時間の前後や休憩時間などの短い時間にする場合は、長い話はかえって迷惑になります。

退職の挨拶をした人の口コミを見ても、簡単に感謝の気持ちとお礼を伝えていることがわかりますね。

【退職の挨拶をした人の口コミ】

- 出勤最終日前日と最終日に出勤しているスタッフ全員へ口頭で「短い間でしたがお世話になりました」と伝えました。(派遣期間:1ヶ月半)

- 朝礼で全員に対して「今までありがとうございました」という内容の挨拶を手短にしました。(派遣期間:1年)

- 最終出社日、事業部内の人を前に30秒程度の挨拶しました。挨拶の内容は、学んだことやお世話になったことへの感謝とお礼です。(派遣期間:3年)

参考までに、具体的な挨拶の例を紹介します。

- 自己都合による退職は、退職理由を詳しく話す必要はなく「一身上の都合」で問題ない。

- 結婚や出産など、おめでたい理由で退職する場合は退職理由を話してもOK。

- 個別に挨拶する場合は、感謝の気持ちとお礼を簡単に伝えるだけで十分。

- お世話になった人や、仲良くしていた人には、思い出話や仕事のエピソードを盛り込んでもよい。

避けたいのは、ネガティブな内容の挨拶です。

たとえば、「怒られてばかりで辛かったです」「仕事が少なくて暇でした」といった内容ですね。

派遣先の人たちからすると、気持ちのいい挨拶ではありません。

ネガティブな想いがあったとしても、ぐっとこらえて退職の挨拶では話さないようにしましょう。

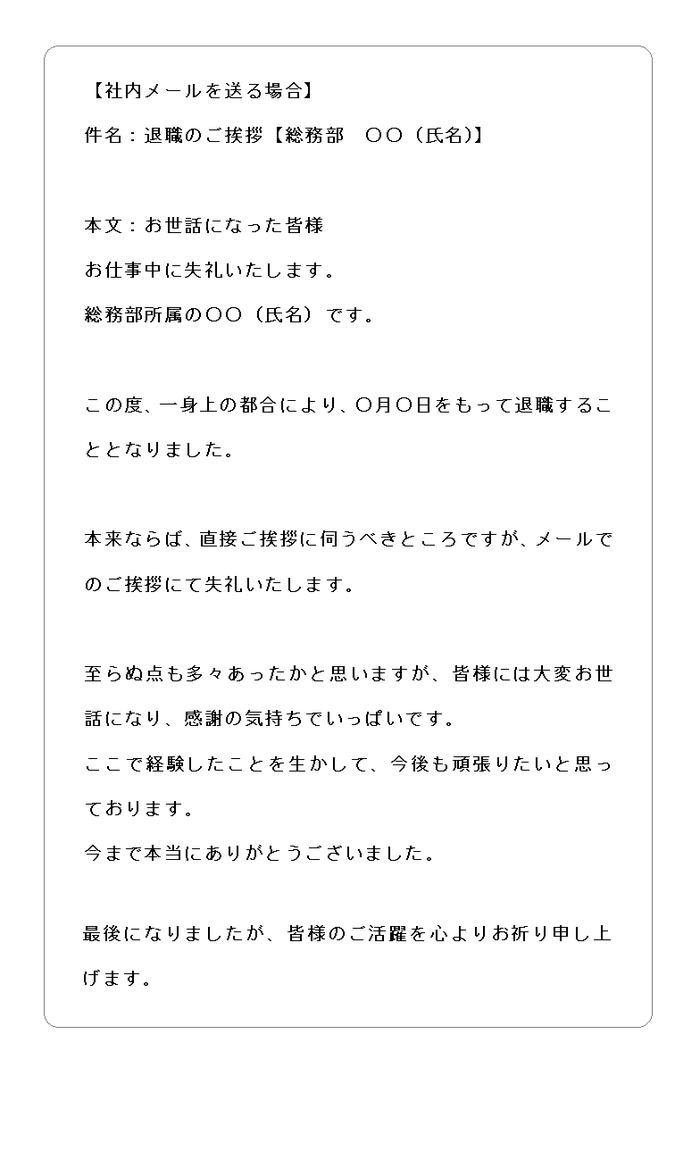

直接挨拶できない場合は最終出勤日にメールを送ろう

「派遣先の人に直接挨拶をするタイミングがない」「お世話になった派遣先の社員さんは外回りが多く留守がち」など、直接会って挨拶できない場合は、最終出勤日にメールを送りましょう。

会えなかったからといって、挨拶せず辞めるのは失礼だからですね。

メールでも感謝の気持ちは伝えられます。

メールで退職の挨拶をする際のポイントは以下のとおりです。

- 業務に支障のない時間帯や定時に近い時間に送る。

- 仕事用のメールアドレスに送る。(個人のアドレスはNG)

- 対面の挨拶と同様、退職日と退職理由、感謝の気持ち、お礼などを伝える。

- 一斉送信する場合は「Bcc」で送信し、「To」には自分のアドレスを入れておくこと。

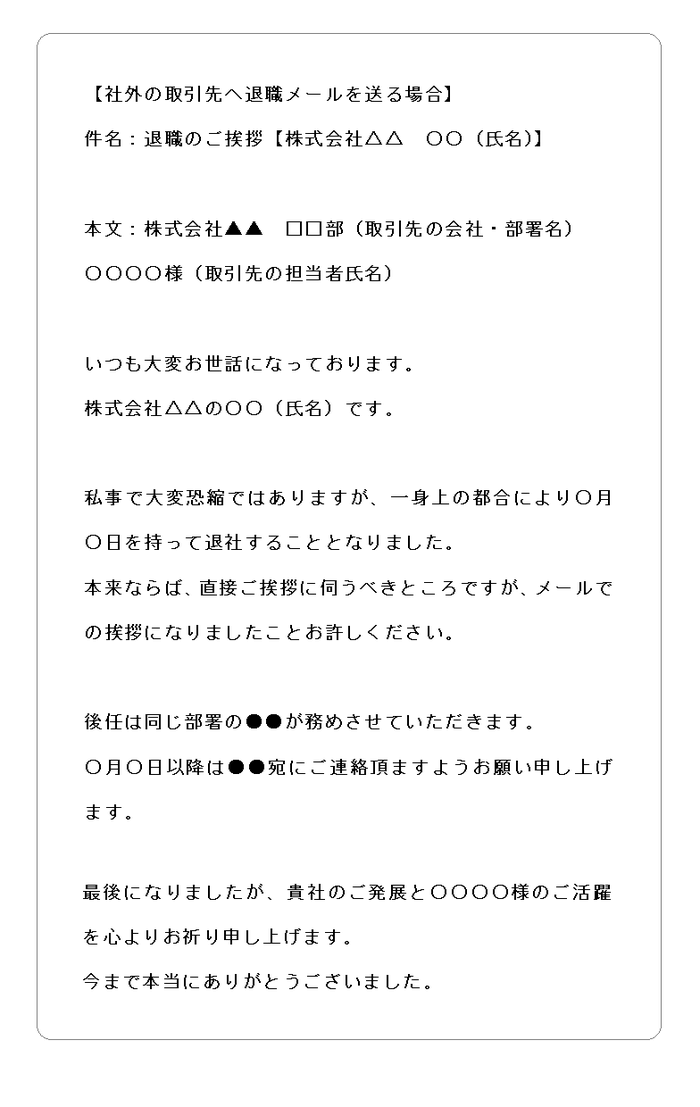

参考までに、具体的な挨拶メールの内容を紹介します。

派遣先の人たち以外にも、業務を通じてお世話になった取引先の人がいれば、退職の挨拶メールを送りましょう。

派遣先の人へ感謝の気持ちを伝えたい人はお礼の品を配ろう

「退職の挨拶と一緒にお礼の品を渡した方がいい?」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、派遣先の人へ感謝の気持ちを伝えたいならお礼の品を配りましょう。

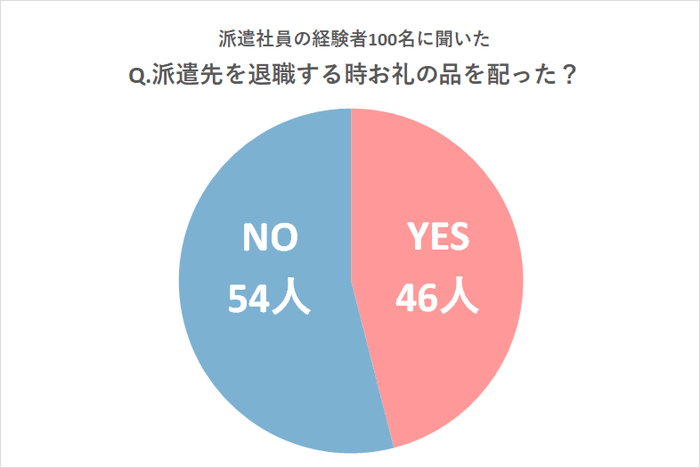

アンケートでは、100人中46人が、退職時にお礼の品を配っていました。

- 最終日の午後3時ごろ、おやつとして食べていただけるよう 一人ひとりにお礼を言いながら焼き菓子を配りました。お世話になった他部署の方にも配り、親切にしてくださった女性社員の方にはメッセージも添えました。(派遣期間:4年3ヶ月)

ただしお礼の品を配ることは、必須でありません。

配るかどうかはあくまでも個々の気持ち次第であり、義務ではないからです。

アンケートでも、「お礼の品物で感謝を表す必要性がない」「派遣先へ感謝の気持ちを持てなかった」などの理由で、100人中、半数以上の54人は配らなかったと回答しています。

【お礼の品を配らなかった上位理由5つ】

| お礼の品を渡さなかった理由 | 回答者(複数回答) |

|---|---|

| 必要性を感じなかった | 14人 |

| お世話になっていない | 8人 |

| 急な退職で渡せなかった | 8人 |

| お礼の品を渡す慣習がない | 5人 |

| 円満退社じゃなかった | 3人 |

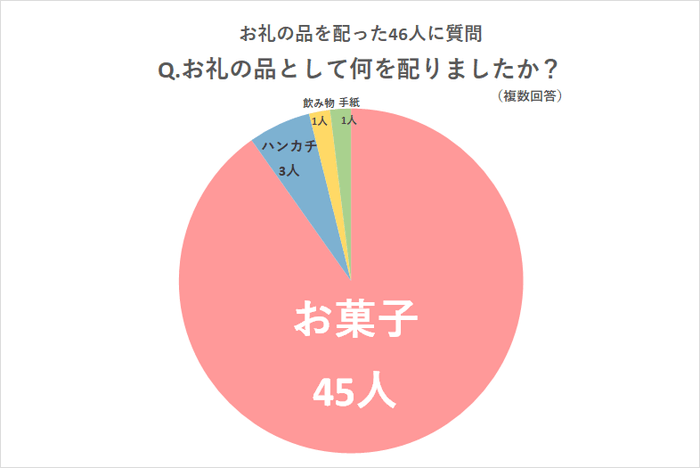

お礼の品を配るなら「日持ちする一口サイズの個包装お菓子」がオススメ

お礼の品を渡したい人は「日持ちする一口サイズの個包装お菓子」がオススメです。

配った当日に食べられない人もいますし、分けやすく手軽に食べられるからですね。

アンケート結果でも、お礼の品を配った大多数の人が日持ちする洋菓子の詰め合わせや煎餅などを用意していましたよ。

- 最終日に仕事をする上でお世話になった方へ、もち吉のおせんべいを配りました。(派遣期間:4年)

- 最終出勤日に、配属先部署のメンバーと部長へ個梱包の焼き菓子を配りました。(派遣期間:1年)

- 退職日の当日、職場の同じフロアにいる人全員へ、1個200円目安のラスクや鳩サブレ、せんべいなどを配って回った。(派遣期間:3年)

渡し方には3つのパターンがあります。

- 個々にお礼をしながら配る

- 「みなさんで食べてください」というメッセージカードと一緒に詰め合わせを職場に置く

- リーダーや責任者などに渡して分けてもらう

派遣先のルールや雰囲気に合わせて、お菓子を配りましょう。

特別お世話になった人や仲のいい人がいる場合、お菓子と一緒にハンカチを渡しているケースもありました。

お世話になった方に感謝の気持ちを伝えたい人は、用意しておくとよいかもしれませんね。

貸与物を返却しよう

最後の出社日には、派遣先から借りたものを忘れずに返却しましょう。

最終日に返却しないと、後日会社に届けるか、配送しなければならないからです。

交通費にしても配送料にしても自己負担になるため、ムダな出費が増えてしまいます。

次の仕事が決まっている場合は、日程の都合をつけるのも難しくなるかもしれません。

また、セキュリティや会社の情報関係の貸与物は、返却しないと派遣先へ損害を与える場合もあります。

貸与物には以下のようなものがあります。

- 入館証やセキュリティカード

- 鍵

- 制服

- 事務用品(筆記用具やファイルなど)

- ノートパソコン

- USBメモリ

- 社員証

- 携帯電話など

制服については、クリーニングをするのかどうかも確認しておきましょう。

クリーニングをして返却する場合、一般的にクリーニング代は派遣社員の負担となります。

有給休暇を計画的に消化して退職しよう

有給休暇が余っている人は、計画的に有給休暇を消化して退職しましょう。

- 次の派遣先が決まっていない人

- 違う派遣会社を利用する予定の人

- 就職する人

- 働く予定のない人

などは、在職中に消化しないとせっかくの有給がムダになってしまうからですね。

有給を消化しないと数万円単位で損をする

普段はあまり有給休暇について意識していない人も多いかもしれませんが、有給を消化しないと、数万円単位で損をすることになります。

有給休暇は、会社を休んでいる間も100%の給与が支給されるからです。

たとえば、9~18時勤務(休憩1時間)、時給1,500円の派遣社員の場合、有給休暇の賃金は1日あたり12,000円です。

有給休暇が5日分余っていれば、

60,000円の賃金を働かずにもらえたことになります。もったいないですよね。

同じ派遣会社で6ヶ月以上働いている人であれば有給休暇は付与されているはずなので、計画的に消化しましょう。

有給休暇の賃金は、労働基準法に規定されている3つの方法いずれかで計算されます。

- 通常の賃金

- 平均賃金

- 標準報酬日額

計算方法によって有給の賃金が変わってくるので、派遣会社の規定を確認してみてくださいね。

有給の取得は派遣元と話し合う

前章では、「損をしないように有給休暇を取りましょう」と述べました。

とはいえ、派遣元と話し合った上で有給を取得したほうがいいです。

「有給休暇は派遣社員の権利でしょ?」

と思う気持ちはわかりますが、繁忙期や引き継ぎなどを無視して強引に有給を取ると、トラブルになる可能性もあるからです。

有給休暇の規定については、派遣会社によってルールが異なるので、派遣会社へ確認してみてください。

退職後の手続き

無事に派遣先を退職したあと、最後に派遣社員が行うべき手続きは以下の4つです。

- 保険証を派遣会社へ返却

- 健康保険の変更手続きをする

- 国民年金保険へ切り替える

- 失業保険の給付手続きをする

1.保険証を派遣会社に返却しよう

退職後はすみやかに派遣会社へ保険証を返却しましょう。

たとえば、協会けんぽの健康保険に加入していた人が、退職後の健康保険証を誤って使用した場合、協会けんぽが負担した保険料を全額返還しなくてはいけないからですね。

保険証の返却方法は、以下のいずれかです。

- 派遣会社の営業担当者に直接手渡す

- 派遣会社へ郵送する

郵送は、普通郵便ではなく「簡易書留」や「一般書留」を利用しましょう。

派遣会社へ郵送した記録が残り、郵便事故のトラブルを防げます。

また、郵送する際、封筒に「保険証在中」とは記載しないでください。

保険証が入っていると知られることで、第三者に悪用される可能性があるからですね。

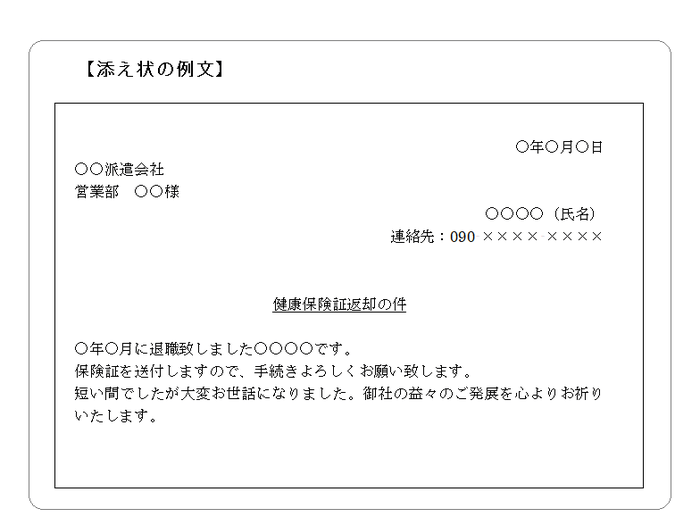

保険証には添え状も同封しましょう。

2.健康保険の手続きをしよう

健康保険証を返却したら、次は健康保険の手続きを行います。

退職すると、派遣会社で加入していた健康保険の資格を喪失するため、新たな健康保険の手続きを行わないと、医療費が全額負担となってしまいます。

新たな健康保険への加入方法は3つあります。

| 新たな健康保険への加入方法 | 手続き期限 | 手続き場所/書類の提出先 |

|---|---|---|

| 任意継続被保険者制度を利用 | 退職してから20日以内 | 派遣会社または健康保険組合 |

| 国民健康保険に加入 | 退職してから14日以内 | 居住地の健康保険窓口 |

| 家族の扶養に入る | できるだけ早めに | 家族の勤務先 |

希望する健康保険の手続き期限に遅れないよう注意してくださいね。

3.国民年金へ切り替えよう

給料から厚生年金保険が天引きされていた派遣社員は、国民年金へ切り替えましょう。

厚生年金については健康保険のような任意継続の制度はありません。

自分で切り替えを行わないと、

- 未払い分をまとめて払うことになる

- 年金の未納期間が生じる

- 財産差し押さえになる場合がある

などのデメリットがあります。

通常は「第1号被保険者」に切り替えますが、条件を満たせば「第3号被保険者」に切り替えることも可能です。

- 第2号被保険者の配偶者がいる

- 退職者の収入が年収130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)

| 手続き期限 | 手続き場所/書類の提出先 | |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 退職してから14日以内 | 居住地にある市町村役場の国民年金窓口 |

| 第3号被保険者 | できるだけ早く | 家族の勤務先 |

4.次の仕事が決まっていない人は失業保険の手続きをしよう

次の派遣先や仕事が決まっていない人は、失業保険の手続きをしましょう。

収入のない失業中でも、失業保険の給付があれば生活ができます。

失業保険をもらうためには、派遣会社から「離職票」を発行してもらう必要があります。

退職前に「離職票を発行して自宅に送付して下さい」と派遣会社にお願いしておきましょう。

離職票が手元に届いたら、居住地を管轄するハローワークへ行き、失業保険の手続きを行います。

まとめ

派遣社員が円満退職するための手続きをまとめると以下のようになります。

- 派遣会社に退職の意思を伝える

- 引き継ぎをする

- 身の回りを整理する

- 借りているものを返す

- 有給休暇を消化する

- 保険証を返却する

退職したあとに、しばらく仕事をしない方や、別の派遣会社から仕事を受ける方は保険関係の手続きが少々手間になりますが、派遣先を辞める手続き自体はとても簡単です。

あとは、お世話になった派遣先の人たちへ挨拶をすればOKです。

挨拶については当記事で紹介した定型文をぜひ参考にしてみてください。